@enricotraino

Bio

57 anni, ingegnere e dirigente industriale. (Direttore di Business Unit, Direttore Commerciale e prima Direttore di Produzione in aziende del settore metalmeccanico) linkedin.com/in/enrico-traino-exec Credo che in politica ci sia bisogno di serietà e competenza. Ho sempre pensato che la Politica vada approcciata con spirito di servizio, spinti dalla voglia di far progredire il proprio paese. Condivido la necessità di un progetto liberal-democratico, che miri a rinnovare, snellire e rendere più efficiente questo nostro bellissimo Paese, soffocato da regolamentazioni bizantine e da interessi di parte che bloccano ogni necessaria riforma.

Interessi

Risposte nei forum create

-

AutorePost

-

-

8 Marzo 2025 alle 7:29 #3012

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteUn paio di riferimenti interessanti in materia di cooperazione sulla Difesa.

Da Hufffington Post del 07/03/25:

l’UE non ha e non avrà nessuna competenza giuridica, né alcun mandato politico, per mettere in piedi un esercito europeo. Tanto è vero che le riflessioni su un’eventuale missione militare europea in Ucraina avvengono tra un gruppo ad hoc di stati interessati a discuterne, che comprende anche un Paese non più UE come il Regno Unito.

La Commissione Europea ha competenze e mandato riguardo alla politica industriale e tecnologica, alla normativa del mercato interno, alla leva fiscale e finanziaria, ed è su questi pilastri che ha sviluppato il suo approccio all’Europa della difesa, dalle direttive del 2009 sul mercato della difesa, al European Defence Fund per finanziare la ricerca militare operativo dal 2021, alle iniziative successive all’invasione russa dell’Ucraina fino allo European Defence Industry Programme attualmente in fase di negoziazione.

-

4 Febbraio 2025 alle 8:01 #2999

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipante

-

3 Febbraio 2025 alle 8:26 #2997

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipante<p style=”text-align: left;”>Grazie dei chiarimenti Annalia, capisco la “ratio”. Su alcuni punti francamente mi aspettavo che non si scendesse volutamente nel dettaglio; nel chiarire anche a me stesso le differenze ho voluto tuttavia fare l’avvocato del diavolo ed evidenziare un po’ anche i “nodi”.</p>

<p style=”text-align: left;”>Spero di riuscire a collegarmi, altrimenti vi auguro buon lavoro. E.</p>

-

2 Febbraio 2025 alle 23:36 #2995

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteBuongiorno a tutti.

Spero di riuscire a connettermi domani in quanto sarò fuori sede.

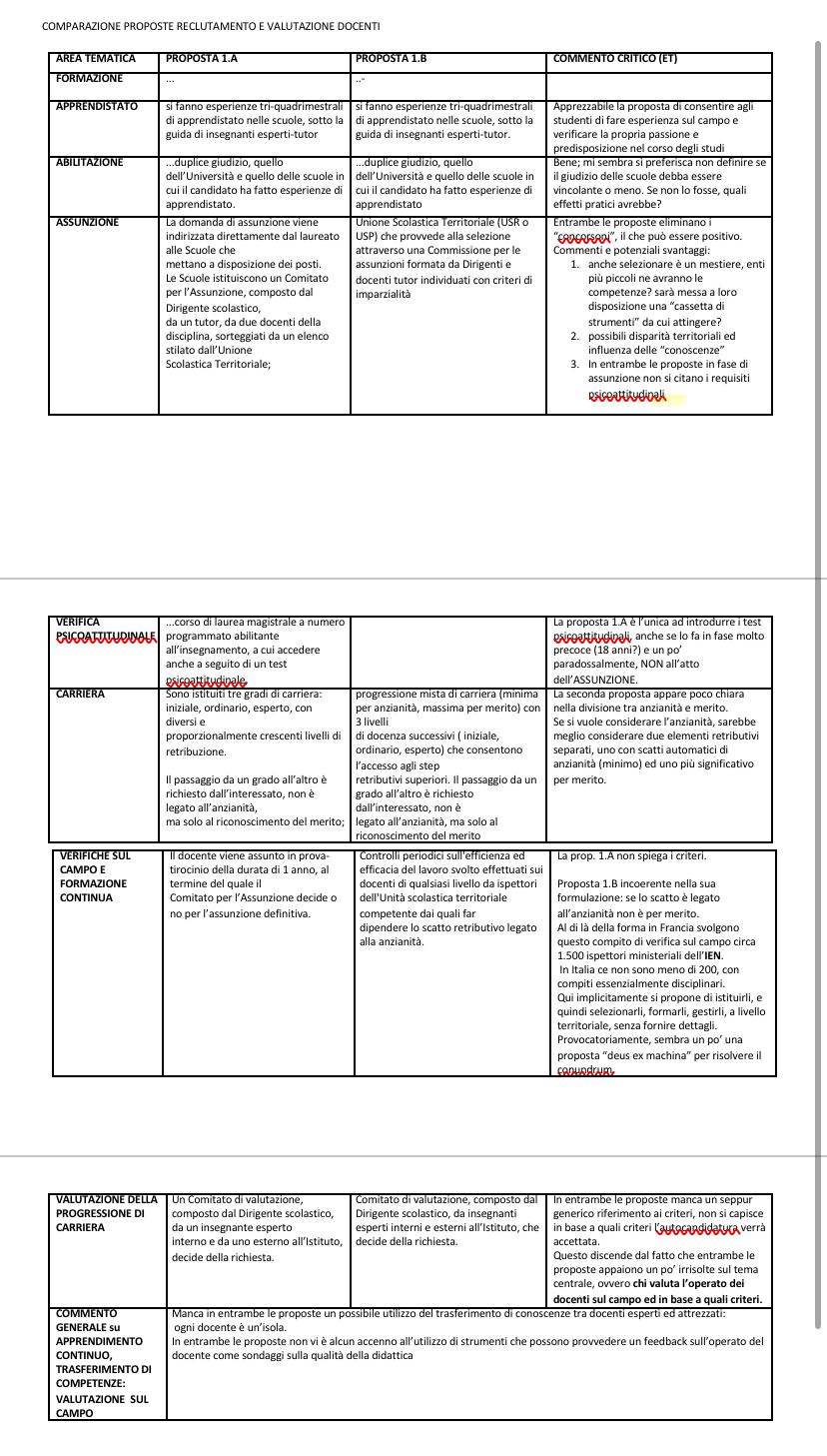

Per chiarirmi i punti di contatto e delle differenze tra le due proposte mi sono permesso comunque di farne una comparazione ed anche un’analisi critica, che posto qui sotto, mi scuso se così nero su bianco qualche commento potrebbe apparire un un po’ troppo “secco”.un saluto.

E.

-

21 Gennaio 2025 alle 11:01 #2980

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteBuongiorno Francesco., come sai sono assolutamente d’accordo.

Alle motivazioni che hai elencato a favore della trasformazione del nostro sistema istituzionale in un sistema parlamentare ma monocamerale aggiungo che sarebbe estremamente semplice da formalizzare con mirate modifiche all’attuale testo costituzionale, e senza ridurre il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica.</p>

Quanto alla necessità di restituire agli elettori la possibilità di scegliere effettivamente chi li debba rappresentare, credo che non ci sia bisogno di ulteriori motivazioni. -

4 Gennaio 2025 alle 11:55 #2938

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteBuongiorno. Mi sembra di vedere una buona convergenza nella individuazione dei problemi presentati dal sistema scolastico nella sua articolazione attuale, mentre c’è una certa varietà nelle soluzioni proposte. Proverei allora a sintetizzare alcuni punti di convergenza che vedo ripetersi in diversi contributi.

1.Necessità di superare la ripetizione degli argomenti tra i diversi cicli di studi, ed il prevalere di un approccio nozionistico, non basato sulle specifiche necessità delle diverse fasi dello sviluppo evolutivo

“eliminando in particolare le ridondanze di argomenti del programma delle medie nel passaggio tra 5 elementare e I media e ancor più nel passaggio dalle medie alla I superiore” (ELG)

“Il punto debole è e rimane sempre quello: la secondaria allo stato attuale è un “doppio doppione”. Doppione in ritardo rispetto alla primaria e un doppione in anticipio rispetto al liceo. Il passaggio alla didattica delle competenze è tanto sbandierato quanto trascurato nei fatti: siamo ancora prigionieri di una didattica nozionistica. Ma se l’aspetto contenutistico può avere senso alla primaria (dove si prende confidenza con la gestione delle prime informazioni) e alle superiori (dove i contenuti di disciplina diventano imprescindibili, trasformando l’apprendimento in specifiche capacità attive), alle medie è indispensabile formare gli strumenti dell’apprendimento: non imparare ma imparare ad imparare (una delle competenze chiave di cittadinanza).” AN

“(in merito al report della Fondazione Agnelli) Le osservazioni convergono esattamente sul nodo centrale su cui dovremmo formulare proposte: come stimolare l’efficacia per questi anni di cruciale cambiamento. Vero è che l’alternativa dell’assimilazione della scuola media al ciclo superiore, come osservato da Enrico, è oggettivamente valida (mantenendo comunque una specificità di contenuti per questi tre anni incriminati rispetto al biennio successivo). Anche in questo caso, assisteremmo comunque alla necessità di rendere l’insegnamento per la fascia 11-14 specifico ed efficace.” AN

Non sono l’unica a dire che le scuole medie sono il buco nero dell’istruzione in Italia. E in effetti se ci pensate i ragazzini passano dall’imparare “giocando” o comunque in maniera leggera e concreta, alla totale teorizzazione delle nozioni alle medie. Propongo quindi che alle medie, attraverso un tempo pieno, si integri la formazione teorica con sperimentazioni pratiche in tutti i settori: non solo matematica e scienze, ma anche lingue, storia e argomenti non scientifici possono infatti essere resi gradevoli ed entusiasmanti se trasformati in attività laboratoriali. (…) A quell’età (attuali scuole medie) è acclarato che i ragazzi sono indeboliti dai cambiamenti legati alla crescita, quindi invece di riempirli di concetti astratti si dovrebbe puntare ad un insegnamento molto coinvolgente che contenga tanta attività laboratoriale, non solo nelle materie tipicamente sperimentali come quelle scientifiche. (MA)

2, Necessità di posticipare l’età della scelta verso un indirizzo (od eliminare questa scelta rigida, attraverso una organizzazione più flessibile dell’ultimo ciclo)

I cicli scolastici attuali, come è stato osservato, in particolare nelle scuole elementari e medie sono troppo nozionistici e ripetitivi. Che senso ha studiare la storia più volte, ed in particolare iniziare lo studio della storia alle elementari, quando a quell’età non può che consistere nell’apprendimento di poche ed elementari nozioni? La scuola dell’obbligo è stata estesa a 16 anni, senza che i cicli scolastici ed i programmi didattici fossero ripensati coerentemente. 14 anni sono pochi per scegliere un indirizzo, e questa scelta anticipata è probabilmente alla base di molti dei ripensamenti che si verificano. (ET)

In Finlandia, che ha uno dei migliori sistemi scolastici del mondo, la scuola inizia a sette anni. A 16 anni i giovani possono decidere se proseguire gli studi oppure no. (AG)

3, Organizzazione più flessibile dell’ultimo ciclo di studi, basato non più su indirizzi rigidi, ma fondendo più indirizzi attuali in uno unico, strutturato su materie obbligatorie e materie facoltative

“High school. Questa è di tipo unico, ossia non è divisa per indirizzi come da noi, ma al suo interno sono presenti tutti i vari indirizzi: artistico, scientifico, umanistico, tecnico ecc. (c’erano persino le officine meccaniche). Alcune materie sono obbligatorie e il percorso viene deciso di semestre in semestre con i responsabili dell’orientamento (di solito degli psicopedagogisti specializzati, che controllano anche l’andamento scolastico dello studente, quindi voti, progressi ecc).” (CS)

“I successivi tre anni potrebbero essere più indirizzati, ma gli studenti arriverebbero a questa scelta più consapevoli e maturi sulle proprie capacità, interessi ed aspirazioni… e si potrebbero certamente strutturare su materie obbligatorie e materie facoltative, aggiungo ora (ET)

-

Questa risposta è stata modificata 6 mesi, 1 settimana fa da

EnricoTraino.

EnricoTraino.

-

Questa risposta è stata modificata 6 mesi, 1 settimana fa da

-

27 Dicembre 2024 alle 10:14 #2930

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipante

-

24 Dicembre 2024 alle 9:27 #2929

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteA me sembra che l’organizzazione delle “position” su queste macro tematiche abbia molto senso.

Per quanto riguarda i curricula, io penso che anche all’interno dei licei debbano essere valorizzate le discipline STEM e impostato più chiaramente come facoltativo lo studio di latino e greco ma su questo si può ovviamente avere opinioni diverse.

-

24 Dicembre 2024 alle 9:18 #2928

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteA proposito della necessità di investire in un programma di difesa a livello europeo…

-

23 Dicembre 2024 alle 10:38 #2924

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteBuongiorno Annalia e buongiorno a tutti. L’intervento di Annalia mi sembra certamente condivisibile.

A me pare infatti che questo topic abbia una rilevanza fondamentale (la qualità della didattica dipende al 90% dalle capacità dei docenti) e quindi meriti in effetti di essere trattato separatamente dagli altri; anzi, andrebbe addirittura suddiviso in tre: 1. RECLUTAMENTO ; 2. FORMAZIONE 3.VALUTAZIONE e CARRIERA. In merito ai punti 2 e 3 riporto in corsivo quanto contenuto nel report della Fondazione Agnelli sulla scuola media che altri hanno segnalato, che mi sembra valido ed estensibile sia alla media inferiore che superiore degli attuali cicli.

1. RECLUTAMENTO

Chiunque abbia avuto a che fare con i docenti italiani si è reso conto che solo una parte di questi svolgono il ruolo con passione, ed sono in genere proprio quelli che mostrano una predisposizione personale all’insegnamento, che significa non sono conoscere la materia, ma saperla spiegare, ed anche usare le leve motivazionali. Benissimo quindi nella selezione dei candidati provare a verificarne l’ attitudine alla docenza. Tema fondamentale, la cui rilevanza nei prossimi anni potrebbe tuttavia essere un pò ridotta dal fatto che causa calo demografico avremo meno studenti ed avremo bisogno di meno insegnanti.

2. FORMAZIONE (dal Report F.A)

Percorsi di formazione iniziale per la secondaria con forte orientamento alla didattica

Istituzione di un percorso universitario specifico per l’insegnamento nella secondaria.

Il requisito minimo dovrebbe essere il possesso di laurea triennale disciplinare e di laurea magistrale per l’insegnamento nella scuola secondaria. Si può dare la possibilità di accedere all’abilitazione anche attraverso percorsi accademici diversi, in particolare, percorsi connessi a un titolo di studio più elevato (master, specializzazione post-master o dottorato), a condizione che abbiano un forte contenuto didattico.

La magistrale per l’insegnamento dovrebbe ispirarsi al modello ‘parallelo’ diffuso in gran parte d’Europa (Germania, Olanda, Polonia, Paesi scandinavi), che prevede l’integrazione di apprendimenti teorici e pratica d’aula: insieme a un ulteriore rafforzamento della formazione disciplinare, la maggioranza dei crediti sarà focalizzata su una formazione pedagogica e di ricerca didattica, con esperienze in aula che precedono l’abilitazione.

Abilitazione molto selettiva, con prove pratiche che valutino le competenze didattiche.

Intensa formazione sul campo (durante la magistrale, ma anche nei primi anni di carriera)

Molto tempo speso nella pratica in classe con l’affiancamento di docenti mentor.

Sistematica riflessione sul metodo di insegnamento tramite osservazione tra pari e discussione del metodo di lavoro in classe (esempi: quality teaching round in Australia; problem-solving group in Finlandia; osservazione e videoregistrazione in Giappone e Shanghai).

Formazione al lavoro cooperativo con i colleghi (anche degli altri gradi di scuola per il curricolo verticale).

Approfondimento su metodi didattici specifici per preadolescenti e adolescenti, seguendo anche i suggerimenti delle neuroscienze.

Formazione in servizio obbligatoria, che comprenda un costante aggiornamento sull’evoluzione dei metodi di insegnamento e una periodica valutazione.

Consuetudine alle periodiche e frequenti osservazioni tra pari, discussioni del metodo di lavoro in classe con scambio di pratiche con i colleghi.3.VALUTAZIONE e CARRIERA

Qui il report della Fondazione Agnelli mi sembra un po’ più vago, e riporta:

Miglioramento dello status professionale

Progressioni di carriera in relazione all’acquisizione di crescenti responsabilità.

Progressioni retributive, anche in relazione a un prolungamento dell’orario di lavoro.Come ho riportato in altro thread di discussione su altro topic, sulla base della mia esperienza io penso che sia possibile ed anzi opportuno valutare l’efficacia della docenza anche attraverso questionari sulla efficacia della didattica somministrati agli studenti, e che questi possano avere un doppia valenza, da un lato fornire agli stessi docenti un feedback consentendogli di “aggiustare il tiro” e quindi di migliorare l’efficacia del proprio approccio didattico, e dall’altro costituire la base primaria per l’assegnazione di una quota di retribuzione individuale e meritocratica.

-

Questa risposta è stata modificata 6 mesi, 3 settimane fa da

EnricoTraino.

EnricoTraino.

-

Questa risposta è stata modificata 6 mesi, 3 settimane fa da

-

23 Dicembre 2024 alle 10:12 #2923

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteMi dispiace non essere riuscito a partecipare, in effetti non c’era molto preavviso.

Quella di trasformare gli atenei in fondazioni di diritto privato a capitale interamente pubblico, anche considerando che è un’approccio già sperimentato nei paesi anglosassoni, a me pare una rivoluzione profonda che consentirebbe di sgravarle dalla burocrazia della pubblica amministrazione… tuttavia i pareri a caldo di un paio di conoscenti docenti universitari che ho interpellato non sono stati entusiasti, ma non c’era tempo di argomentare in dettaglio, sarebbe interessante sapere cosa ne pensi un campione più ampio.

Quanto ad abolire il valore legale del titolo di studio, è un tema di cui si parla da molto ma che non ho mai approfondito, non mi sento titolato ad esprimermi.

-

22 Dicembre 2024 alle 19:35 #2919

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteBuonasera a tutti.

Mi sembra che molti interventi si siano concentrati sull’articolazione dell’istruzione in livelli. Lo ritengo un tema rilevante e provo ad intervenire su questo, mentre forse i temi relativi al reclutamento ed alla formazione dei docenti ed agli strumenti didattici potrebbero trovare spazio all’interno di altri filoni di discussione.

Concordo con l’opportunità (almeno a livello teorico, perché le difficoltà pratiche ed organizzative sono significative), di riorganizzare i livelli dell’istruzione di base, per tre ragioni:

1. I cicli scolastici attuali, come è stato osservato, in particolare nelle scuole elementari e medie sono troppo nozionistici e ripetitivi. Che senso ha studiare la storia più volte, ed in particolare iniziare lo studio della storia alle elementari, quando a quell’età non può che consistere nell’apprendimento di poche ed elementari nozioni?

2. La scuola dell’obbligo è stata estesa a 16 anni, senza che i cicli scolastici ed i programmi didattici fossero ripensati coerentemente.

3. 14 anni sono pochi per scegliere un indirizzo, e questa scelta anticipata è probabilmente alla base di molti dei ripensamenti che si verificano.

In funzione di quanto sopra, sarebbe più coerente riorganizzare l’educazione di base in due cicli, il primo di cinque anni corrispondente alla attuale scuola primaria (6-11 anni), seguito da un successivo ciclo di 5 anni (12-16) da ripensare come un unico ciclo organico, che corrisponderebbe all’attuale scuola media e al biennio delle attuali scuole superiori. Questo secondo ciclo potrebbe mirare a costruire delle basi culturali solide e comuni sia in campo STEM che storico, letterario e nelle lingue straniere.

I successivi tre anni potrebbero essere più indirizzati, ma gli studenti arriverebbero a questa scelta più consapevoli e maturi sulle proprie capacità, interessi ed aspirazioni.

Una riorganizzazione di questo tipo sarebbe ovviamente assai complessa, perché richiederebbe un ripensamento profondo dei programmi, una rivisitazione degli inquadramenti dei docenti, e addirittura il riassetto dell’articolazione infrastrutturale. Tuttavia assisteremo nei prossimi anni ad una riduzione numerica della popolazione scolastica, il che genererà ridondanze di personale docente ed edifici scolastici che renderebbero la transizione un pò meno ardua.

-

13 Dicembre 2024 alle 18:23 #2882

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteBuonasera Luigi e buonasera a tutti.

Lascio ad Alessandra il compito di accelerare la riflessione del gruppo su questo specifico aspetto. Nel frattempo ho provato evidentemente a leggere l’articolo e mi sono accorto che c’era un piccolo refuso; il link qui sotto funziona:

https://eticaeconomia.it/il-mercato-e-luniversita-orgogliosamente-pubblica/

Nella ricerca dell’articolo di Luigi, mi sono imbattuto nella replica di Marco Valente

che mi sembra contenere alcune argomentazioni che suonano pretestuose, ma fornisce forse anche qualche proposta sensata che si potrebbe inquadrare nel contesto del cambiamento più radicale basato sulla trasformazione degli atenei in fondazioni di diritto privato prospettato da Luigi. A me pare che l’Università italiana abbia in effetti bisogno di una Rivoluzione più che di un’Evoluzione, e cambiarne l’assetto istituzionale potrebbe costituire la base di questa Rivoluzione.

@Alessandra, a te la palla.

Un saluto.

Enrico

-

2 Dicembre 2024 alle 10:33 #2851

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipanteCiao Nicola.

Per quanto riguarda il mio certamente perfettibile tentativo di sintesi dell’interessante intervista al prof. Jacopo Buongiorno del MIT, possiamo ragionare insieme se ci sono dei punti sui quali non traiamo le stesse conclusioni.

Per quanto riguarda il mio accenno al finanziamento di un programma nucleare, era dichiaratamente provocatorio e non voleva costituire un punto forte del ragionamento, che verteva più sulla necessità di trovare una soluzione eticamente accettabile nei confronti delle future generazioni come premessa, ed a seguire su tempi di realizzazione, efficienza e certezza dei costi, ma mi rendo conto di non essere stato chiaro.

Provo quindi ad articolare meglio, perché in effetti anche il tema del finanziamento è rilevante per la discussione.

Quello che volevo evidenziare è che i programmi di costruzione di reattori nucleari di grossa taglia (1 – 1,6Gw) sono sempre finanziati dal pubblico, perché per orizzonte temporale(1) e rischi dovuti alle incertezze politiche e normative, si sono sinora dimostrati incompatibili con l’investimento privato.

E’ parere unanime mi sembra nella comunità tecnico-scientifica che gli SMR (o LFR, se bastati su tecnologie di IV generazione), in funzione della loro minor dimensione e della loro “serialità” (a maggior ragione se sviluppati in ambito europeo, ndr), avrebbero tra i loro vantaggi concettuali, ove se ne dimostrasse la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica, di attenuare moltissimo se non di risolvere il problema della dimensione degli investimenti e dell’apertura al capitale privato. Le tecnologie di IV generazione (come quella su cui sta lavorando ENEA nell’impianto sull’Appennino bolognese di cui al link in un post sopra) risolverebbero invece alla base il problema delle scorie.

(1) Più di 15 anni di costruzione, come abbiamo visto, 30 -40 anni di esercizio, costi di dismissione, e a seguire appunto necessità di stoccaggio delle scorie ad elevata radioattività ad oggi ad aeternum se valutati in orizzonti temporali comparabili alla durata delle civiltà umane.

-

23 Dicembre 2024 alle 10:02 #2922

EnricoTrainoPartecipante

EnricoTrainoPartecipante@Alessandro @all

molto interessante il report della Fondazione Agnelli. Tra l’altro alcuni punti sono specifici per la scuola media, altri, come quelli relativi alla formazione dei docenti, mi sembrano estendibili anche ad altri ordini di scuola.

Report quasi esaustivo, mi sembra; l’unico tema non toccato mi sembra quello relativo all’opportunità di ripensare anche il programma didattico.

-

-

AutorePost